REQUIEM DI MOZART — parte 1

REQUIEM DI MOZART — parte 2

PARLARE DI GUERRA AI RAGAZZI

È uno dei principi fondamentali del metodo educativo della Piccioletta Barca: la cura per i ragazzi è inseparabile dalla cura per il mondo in cui vivono. Cerchiamo di costruire spazi accoglienti, ordinati, colorati e pieni di memoria; portiamo i ragazzi in montagna, li accompagniamo nei luoghi in cui la vita della loro città ha generato cultura, li guidiamo il più possibile a un utilizzo intelligente anche degli ambienti virtuali che frequentano. Più in generale, il centro di cultura propizia l’ampliamento continuo del mondo che percepiscono, che abitano e che, diventati adulti, saranno destinati a cambiare. Questa attenzione deriva dalla certezza che non esiste alcuna coscienza umana che non sia coscienza di un mondo e che, al contempo, non esista alcun mondo che non sia anche il mondo di una coscienza. Parlare ai ragazzi, dunque, significa sapere che la nostra parola non è mai l’unica parola che ascoltano; parlare con i ragazzi significa sapere che le parole che spendono con noi non sono mai le uniche loro parole.

Ci siamo molto interrogati, nell’ultimo mese, a proposito di cosa dire, di come parlare del conflitto che si è aperto nell’est dell’Europa. Il nostro discorso, qualunque fosse, si sarebbe dovuto confrontare con la prosa del mondo. I toni di questa prosa sono quelli dell’emergenza, dell’indignazione contro un’invasione ingiusta e immotivata, della solidarietà nei confronti dei profughi; ma sono anche i toni dell’angoscia, delle macerie, della fuga, delle infinite vittime del conflitto, di un futuro sempre più incerto, dopo la pandemia. Sempre più spesso, poi, la prosa del mondo comprende anche il rumoreggiare dei talk show con le loro semplificazioni, con i loro appelli a schierarsi, con la loro conflittualità che, notoriamente, fa audience. C’era bisogno di parlare ai ragazzi di ciò che non sanno, non di ripetere loro quello che tutti dicono. C’era bisogno di attivare frequenze rimaste sopite, nel dibattito pubblico e nelle sue banalizzazioni. Per un poco, abbiamo deciso di restare in silenzio, poi abbiamo preso la parola anche noi.

Per una strana coincidenza del destino, qualche mese fa, quando i venti di guerra non ci avevano ancora raggiunti, abbiamo letto con alcuni ragazzi un classico della letteratura russa: Oblòmov. Già in quell’occasione scoprivamo che la Russia è a tutti gli effetti Europa, non solo per questioni geopolitiche, ma perché ha contribuito a offrire un punto di vista particolare e prezioso, indispensabile per capire l’esperienza dell’uomo. Senza i grandi autori russi (tra cui Gončarov) sapremmo meno di noi stessi. Prima ancora di incominciare, già la cultura aveva avviato il suo discorso, meglio di noi: è degli uomini che si deve parlare, è degli uomini che nessuno parla.

Ascoltandola, si capisce che non c’è evoluzione nelle guerre: cambiano le armi, ma le guerre sono sempre uguali, hanno sempre le stesse retoriche, da secoli e da millenni. Già Tucidide insegnava che nessuno, in guerra, combatte senza credere di essere nel giusto. Prima ancora delle armi si combatte con le ragioni, che diventano sempre più ostinate, univoche, incapaci di vedere le ragioni altrui. Era così tra Ateniesi e Spartani, è così ancora oggi. Per essere compresa, la vita dell’uomo, invece, ha sempre bisogno di tempo e di pazienza, di superare l’ostinazione e di ascoltare il discorso dell’altro. Ancora una volta è emblematico Dante: nell’Inferno dà voce ai dannati — a quelli che, per definizione,non hanno ragione — perché esiste una verità che emerge solo dall’ascolto delle loro ragioni irragionevoli; si prepara una guerra ogni volta che un cuore diventa ostinato, ogni volta che la mia verità, la verità che mi è cara, la verità che io sono, decide di difendersi dalla verità dell’altro. Certo, nell’emergenza del conflitto, questa è un’operazione difficilissima, forse impossibile; ma noi che siamo oggi distanti, noi che siamo piccoli, noi che abbiamo la fortuna di non imbracciare un fucile, abbiamo questo compito, che nessun altro può svolgere. Non si può parlare di pace solo durante i conflitti, bisogna farlo prima, quando ancora è possibile scongiurare il peggio, quando la cocciutaggine può ancora essere piegata al dialogo. La cultura non vince le guerre, ma ci permette di scoprire che non siamo i primi uomini a confrontarci con questa tragedia, che non c’è solo la disperazione, ma anche l’intelligenza di chi costruisce percorsi di pace e di futuro, che prima o poi le guerre finiscono ed è bene avere nuove basi su cui ricostruire il mondo. Forse è vero che il pensiero è la prima vittima di ogni guerra, ma — impotenti di fronte alle altre — questa prima vittima, noi, la possiamo salvare.

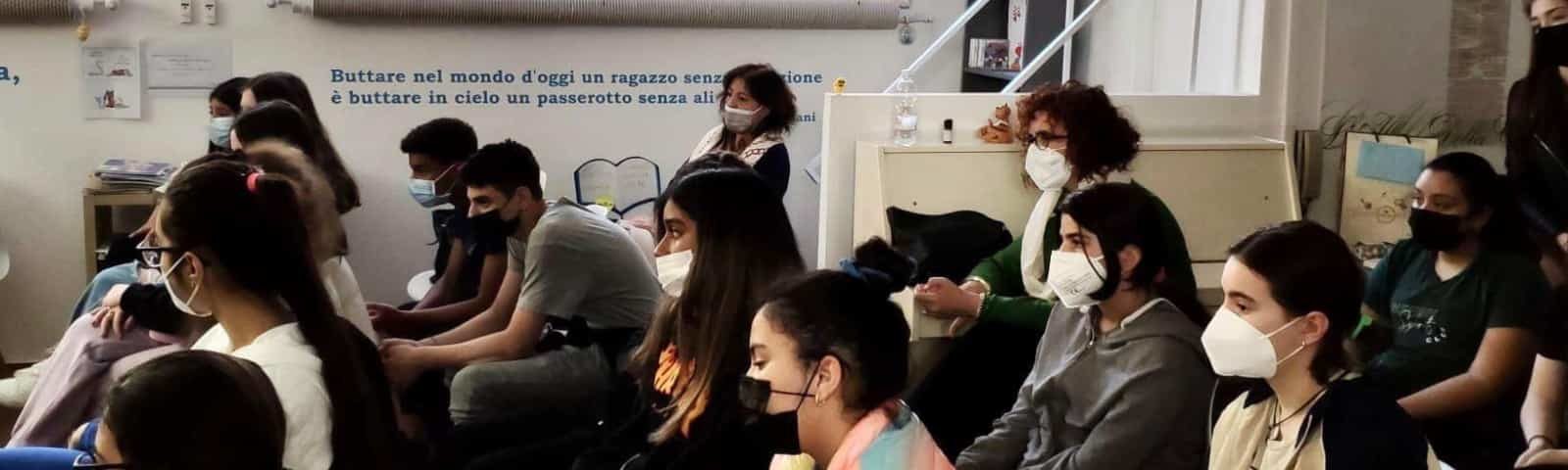

È degli uomini che si deve parlare, è degli uomini che nessuno parla. Alla Piccioletta Barca abbiamo la fortuna di poter ascoltare chi ha parlato degli uomini; ma abbiamo anche avuto la fortuna di poter ascoltare uomini e donne, veri, irriducibili alla propaganda. Così, in una mattina di aprile, la nostra sede si è aperta a Y. e a N., giovani sposi con un bellissimo bambino di tre anni; russo lui, ucraina lei. Sono arrivati in Italia a settembre, già preoccupati per la situazione, ma sono ancora increduli di fronte a ciò che è accaduto. Eccole lì, le due nazioni in guerra: un uomo e una donna che si amano, che parlano la stessa lingua, che hanno progettato un futuro insieme, che hanno generato una vita, invece di spegnerne migliaia. Ecco lì, vera, in carne e ossa, l’umanità di cui nessuno parla, oggi. Un’umanità che forse appare impotente di fronte ai conflitti, ma non ha bisogno di propaganda, bensì di pensiero. A guardarla, ad ascoltarla, ogni ansia svanisce, in noi e nei nostri ragazzi: rimane la serietà dei problemi, rimane la fatica di un conflitto tra due popoli fratelli, rimane il dramma, ma non fa più paura. Non avremmo potuto fare un discorso più bello, ai nostri ragazzi, di quello che sale dall’esperienza di chi ha deciso di salvare il pensiero, per salvare i suoi figli.