STORIE DI SORELLE E FRATELLI

LEGGERE OLTRE LE PERCENTUALI

L’ENERGIA DELLA NATURA (parte 2)

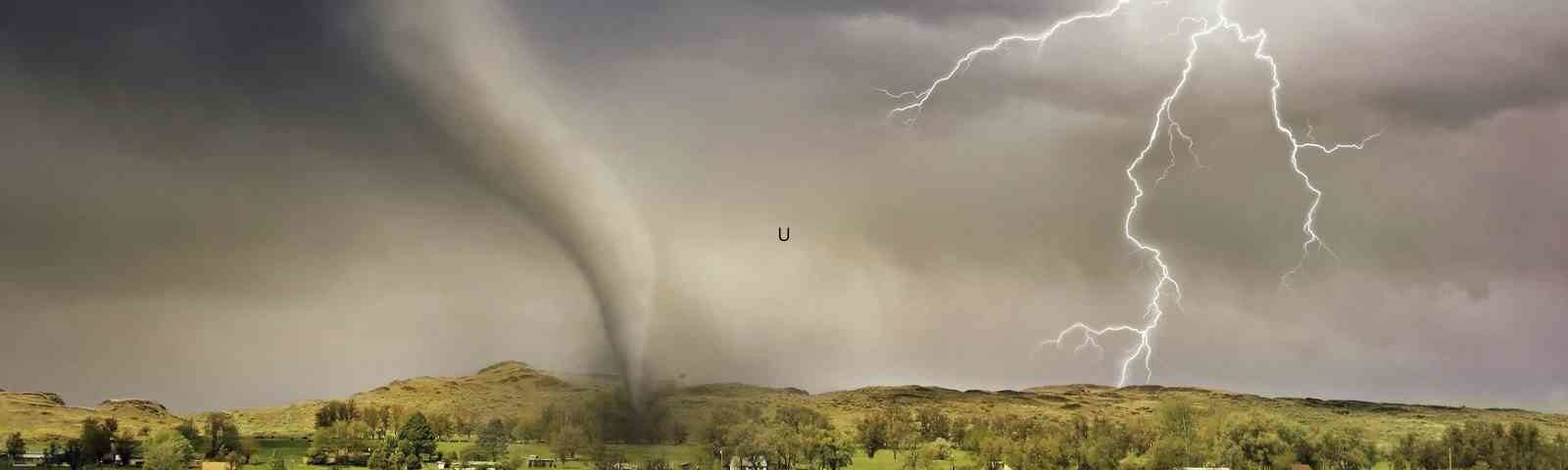

I ragazzi intuiscono subito che il Dialogo della Natura e di un Islandese ci riporta al mito: nel cuore dell’epoca delle grandi rivoluzioni scientifiche c’è ancora bisogno di qualcuno che racconti storie, che elabori delle finzioni per farci capire le cose più vere. Se fosse uno spettacolo teatrale, la scena sarebbe così apparecchiata: siamo nel cuore dell’Africa tropicale e un piccolo islandese si trova di fronte a un immenso busto di donna che sorge dalla terra e che a lui si rivolge. Ci ricorda un monumento visto qualche mese fa, nel grande Cimitero Monumentale di Milano: l’Edicola Besenzanica, dove Enrico Butti ha immortalato, proprio in un luogo di morte, il grande volto della vita che caparbiamente guarda avanti e infinitamente genera. La Natura, dunque, si rivolge all’uomo, domandandogli cosa lo porta in Africa, così l’Islandese incomincia il suo racconto. Fin dalla giovinezza egli si è accorto della grande infelicità che gli esseri umani provocano a se stessi, con le loro istituzioni, la loro cultura e la così detta civiltà: per quanto si sforzino, più cercano la felicità, più provocano dolore. In questo mondo, non solo non è possibile evitare la sofferenza, ma è anche inconcepibile vivere senza generare altro male. Così, egli decise di abbandonare la famiglia umana per vivere solamente del contatto con la natura. Per alcuni anni si ritira nelle grandi foreste del suo paese, ma si accorge che le temperature rigide, l’umidità, i grandi boschi del Nord non sono un mondo ospitale. Così gli nasce un’idea: forse la Natura ha destinato il genere umano a un solo luogo nella Terra; forse esiste un luogo in cui è concesso agli umani di vivere senza sofferenze. Incomincia allora a viaggiare, alla ricerca del suo posto nel mondo. Eppure, per quanto cerchi un luogo in cui possa non ricevere e non dare fastidi, in ogni luogo incontra bestie che lo vogliono divorare, climi rigidi o torridi, inondazioni, terremoti, sconvolgimenti e morte.

In fondo l’Islandese non è diverso da molti uomini e molte donne che si ritrovano delusi dalla civiltà, ne misurano l’ingiustizia e vorrebbero fuggire, abbandonando il campo. Se è vero che la maggior parte di noi non ha la forza di mettere in atto il progetto, la protesta è diffusa: il mondo umano è pieno di guerre e di ingiustizie, meglio rifugiarsi nella natura. Meglio gli animali, che quando uccidono lo fanno solo per necessità, rispetto alla competizione e all’odio delle nostre società. Sorridiamo un po’ pensando a quelle persone che mettono eleganti cappottini (e persino scarpe) ai loro cagnolini, ma ci accorgiamo che anche in ciascuno di noi qualche volta emerge l’idea che la natura possa essere un rifugio di fronte alle complessità della vita. Nel grande abbandono della società da parte dell’Islandese riecheggia la protesta romantica contro una civiltà che si è allontanata dalla natura, ma anche le idee di un grande filosofo, Baruch Spinoza, secondo il quale il nostro compito è prima di tutto generare bene e evitare la sofferenza. Eppure il progetto si infrange contro una Natura «carnefice della propria famiglia, dei propri figlioli e, per così dire, del suo sangue e delle sue viscere»: come Kronos, che divorava i suoi figli.

Dopo la lunga lamentazione dell’Islandese, spetta alla Natura rispondere.

Un po’ per gioco, chiediamo ai ragazzi cosa avrebbero risposto loro, se fossero stati nei suoi panni. Matilde avrebbe risposto così: «caro Islandese, non esiste solo il bene, c’è il bello e c’è il brutto, nella vita; i cambiamenti devi farli tu, non puoi aspettare che li faccia io»; Lorenzo avrebbe spiegato all’Islandese che vivere senza nuocere agli altri non è possibile, perché sta nell’ordine delle cose che ogni essere vivente debba nutrirsi di qualcosa. Gabriele gli avrebbe suggerito di aspettare, perché i bilanci si fanno alla fine della vita e, in modo simile, Mattia gli avrebbe chiesto di fidarsi della Natura, di non essere troppo affrettato. Per Yasmine, invece, la vita è attraversata da momenti di prova, di fronte ai quali occorre resistere. Eduardo, che riesce sempre a guardare le cose un po’ di sbieco, è più lapidario. Se fosse stato la Natura avrebbe risposto all’Islandese semplicemente: «arrangiati».

Per paradossale che sia, è proprio ciò che Leopardi mette in bocca alla gigantesca figura. «Immaginavi forse che il mondo fosse fatto per voi? Quando mi offendo io non me ne accorgo neanche e se mi succedesse di estinguere tutta la vostra specie, io neanche me ne accorgerei». La Natura, insomma, non solo non ha le risposte, la Natura non ha nemmeno le domande. Raccontiamo ai ragazzi che un grande filosofo del Seicento, Blaise Pascal, già diceva questo: l’essere umano è solo una canna sbattuta dal vento, ma è una canna pensante: l’universo non ci mette molto a distruggerlo ma, se anche l’universo si accanisse contro di lui, esso non ne saprebbe nulla, ma l’essere umano sì. In questo pensare, in questo domandare, sta la sua grandezza.

Protesta ancora, l’Islandese, per nulla convinto: a che serve tutto questo dolore? E la Natura risponde a parole: «tu dimostri di non aver capito che la vita è un perpetuo circolo di produzione d distruzione». Ma risponde anche con i fatti: terminato il dialogo, mentre ancora l’Islandese sta pensando, «si dice che sopraggiungessero due leoni così laceri dalla fame che appena ebbero la forzo di mangiarsi l’Islandese».

Appena ci riprendiamo dal finale drammatico, ricominciamo a pensare. Guardando la vita dell’Islandese, i ragazzi intuiscono che c’è qualcosa che non funziona. L’uomo appare, nelle sue scelte, perennemente guidato da un senso di delusione. Prova un’esperienza, ne rimane deluso, cambia il contesto e di nuovo si ritrova scontento, in un circolo vizioso potenzialmente infinito (almeno fino al sopraggiungere dei leoni). Paradossalmente, però, in questo circolo vizioso, l’Islandese sta facendo la stessa cosa di cui accusa la Natura: crea e distrugge, costruisce e smonta. Forse questo è il suo errore, perché se è vero che la Natura non ha la domanda, se è vero che essa ignora la questione della felicità, costruisce e distrugge senza sosta, non così sono gli esseri umani. Noi la domanda l’abbiamo, eccome: la domanda di bene, certo, ma anche la domanda sul nostro destino e sul nostro senso, sulla direzione in cui deve andare la vita. La Natura può concedersi il lusso di non rispondere, perché ogni distruzione è necessaria a una nuova generazione, ma gli esseri umani no, perché vivono sempre di fronte alla possibilità della morte. Ogni volta che stiamo di fronte a un insuccesso, la tentazione è ricorrente: distruggiamo e ricominciamo da capo, abbandoniamo il campo e cerchiamo un nuovo inizio. Se la scuola non va bene, possiamo cambiarla; se gli amici ci deludono, possiamo abbandonarli e cercarne altri: certo, a volte è necessario, ma a vivere così si rischia di girare perennemente in tondo.

Attenzione a immaginare che il bene e il male possano giungere da fuori, che le risposte siano nelle cose del mondo: se la domanda è in noi, solo noi possiamo generare una risposta. E, sebbene avere cura della natura sia oggi un compito imprescindibile, questa cura ci chiede di essere più umani, non più naturali. Incominciamo a intuire, allora: la Natura è meravigliosa e, a suo modo, terribile. Ma non possiamo rifugiarci in essa, come se vi fossero tutte le risposte: l’essere umano, che porta le domande, porta anche la responsabilità di rispondere.