LA NOSTRA PRIMA A TEATRO

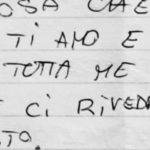

LA LETTERA PERDUTA

I QUARANTA GIORNI DEL MUSSA DAGH

Nel nostro atlante delle energie, che si arricchisce di settimana in settimana, è il momento di una delle energie più sorprendenti che, nella storia umana, può capitare di incontrare. Si tratta dell’energia dei poveri, degli oppressi, degli ultimi, di chi, nonostante si trovi in una posizione di insuperabile debolezza, riesce a trovare dentro di sé una forza a lui stesso ignota fino ad allora. Gli esempi, nella storia, sono moltissimi: dalla vittoria dei Greci nelle Guerre persiane, fino alla resistenza al nazi-fascismo. Sceglierne uno non è così semplice. Per questo, abbiamo deciso, fra tutti i mirabili esempi, di raccontare una storia poco nota: la resistenza armena al genocidio perpetrato dal potere turco, nel 1915, sulle pendici del Mussa Dagh. L’episodio è reale, ma è stato magistralmente interpretato e raccontato dalla penna di Franz Werfel, un ebreo di Praga, naturalizzato tedesco, che ha fatto del romanzo storico la sua missione.

Prima di aprire il voluminoso romanzo intitolato I quaranta giorni del Mussa Dagh, dialoghiamo con i ragazzi a proposito del termine genocidio, del suo uso e delle sue incarnazioni storiche. Tutti associano la parola alla shoah, segno che la giornata istituita a memoria dell’Olocausto ha lasciato un segno anche nelle coscienze dei più giovani. Più complicato è entrare nel merito di cosa sia un genocidio; come sempre partiamo dall’etimologia, che unisce il greco genos: stirpe, popolo, al verbo latino caedo: uccido/stermino. Il termine fu usato per la prima volta durante la Seconda guerra mondiale da Raphael Lemkin, ebreo, proprio per parlare del dramma degli Armeni e per metterlo a confronto con l’olocausto. Il parallelo tra questi due orrori della storia non fu fatto solo a posteriori: nel museo di Erevan è conservato uno scritto di Adolf Hitler che vide nel silenzio internazionale che accompagnò lo sterminio degli Armeni un lasciapassare per la soluzione finale da lui ideata contro il popolo ebraico. Dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi, in ogni caso, genocidio divenne un termine tecnico, tanto che su alcune vicende (compresa quella degli Armeni) si discute ancora se il suo uso sia proprio o improprio. Anche la cronaca di questi giorni, d’altra parte, ci riporta alla stessa polemica.

Sono piuttosto pochi, comunque, gli eventi storici denominati come genocidi: gli attacchi di Hamid II contro Armeni e Curdi (in Turchia, tar il 1878 e il 1879), lo sterminio degli Armeni (1915–1916), l’eliminazione degli Assiri e dei Greci del Ponto (1914–1923), l’Olocausto (1933–1945), la pulizia etnica nei Balncani (in particolare attorno a Srebenica), l’uccisione dei Tutsi in Rwanda, i massacri di Pol Pot in Cambogia (1975–1979). Che differenza c’è, però, tra una guerra, con le sue innegabili atrocità, e un genocidio?

Ci sembra, con i ragazzi, di poter dire che la differenza stia anzitutto nell’obiettivo: la guerra mira ad aumentare il proprio potere, il genocidio vuole far scomparire un popolo intero. La prima è un’operazione di addizione e accumulo, il secondo di eliminazione e sottrazione. Ma non possiamo fare a meno di interrogarci anche sulle motivazioni di un genocidio. Cosa conduce a una scelta di questo tipo? Chiara, la prima a rispondere, sembra non trovare grandi differenze: il potere, il dominio su un territorio e sulle sue risorse. David parla di razzismo: ovviamente si tratta anche di questo, ma il razzismo non coincide con lo sterminio di un’intera razza, ma con la costruzione di rapporti di dominio e di superiorità. Nicolle sottolinea il disprezzo della differenza culturale, ma è Elisabetta a introdurre una nuova parola: paura. Da questo concetto partiamo per spiegare che chi stermina un popolo non è solo in cerca di un predominio, ma vuole liberarsi da un confronto che lo terrorizza. Alla base di un genocidio sembra esserci uno stato di paura, di debolezza, un paradossale senso di inferiorità nei confronti di una parte degli esseri umani. Non è certo un caso, lo ricordiamo ai ragazzi, che ad avviare un genocidio siano state sempre nazioni in difficoltà, esposte al loro stesso fallimento, rose da una malattia quasi incurabile.

L’Impero ottomano, infatti, era chiamato, durante la prima guerra mondiale ‘il grande malato d’Europa’. Gli Ottomani arrivarono alle porte di Vienna (prima nel 1529, poi nel 1683) e nei secoli furono capaci di tenere nel loro impero popolazioni, etnie, culture diversissime. Proprio questo distingue un impero da uno stato o da un regno e ne costituisce il sogno ma anche, quando è il momento, la debolezza. Così accade nell’Ottocento agli Ottomani, che, dopo l’ascesa dei nazionalismi moderni, non erano più in grado di mantenere le promesse di unità dell’epoca d’oro di Solimano il Magnifico. Durante il XIX secolo e i primi decenni del XX, l’impero aveva perso buona parte del Nord Africa e i Balcani; il confine con la Russia era diventato sempre più complesso da gestire. Francesi e Inglesi ne approfittarono alleandosi con lo Zar.

In questo scenario, la posizione degli Armeni si complicò: quel che restava del grande impero Armeno, infatti, era diviso, all’inizio del XX secolo, proprio tra Russia e Turchia. Ecco la grande paura dei Turchi: che i loro sudditi armeni si alleassero ai propri fratelli sotto il dominio zarista e minassero l’unità dell’Impero. In realtà ciò non accadde mai, ma gli Armeni furono ugualmente ritenuti pericolosi. Non solo: di fronte alle molte sconfitte, apparivano come il perfetto capro espiatorio. Come spesso accade, trovare un nemico comune, divenne motivo di unità e, a favore dell’orgoglio turco, gli Armeni rappresentarono il nemico perfetto, anche perché molti di loro erano benestanti e incamerare i loro beni non sarebbe certo stato difficile, una volta deciso lo sterminio.

Già sotto lo scià Hamid II, gli Armeni, insieme ai Curdi, erano stati perseguitati con una serie di episodi di violenza, non direttamente riconducibili al sovrano. Ora, nell’estate del 1914, i Giovani Turchi, un movimento nazionalista e occidentalista che aveva come scopo la modernizzazione della Turchia, erano pronti a dare il via a uno dei più spaventosi massacri della storia: dei due milioni di Armeni che vivevano nell’Impero Ottomano, più della metà fu sterminata nel giro di pochi mesi. A questo genocidio, si sottrassero cinquemila Armeni che ripararono sul Musa Dagh. Storia vera.

Gabriele Bagradian è nel libro di Werfe il paladino di questa impresa eroica: di lui e della incredibile energia che trasformò i deboli in forti e portò alla salvezza degli abitanti dei villaggi ai piedi della grande montagna parleremo nei prossimi incontri…