LE REGOLE DEL GIOCO

IL PESO DELLA LEGGE

CULTURA ALLE STELLE

C’era una volta, in un paese lontano lontano, un uomo colto e sapiente che si chiamava Ulugh Beg.

In realtà, il suo vero nome era Mīrzo Mohammed Taragai bin Shāhrukh, ma Ulugh Beg – Grande Signore – fu il nome esornativo con cui presto si impose alla Storia per i suoi grandi meriti. E per fortuna, perché impronunciabile ai più suona il suo vero nome! Ulugh Beg nacque in una città della Persia nel 1394 e da piccolo, invece di ascoltare favole seduto sulle ginocchia del nonno, col nonno visitava città e luoghi da favola, seduto sulla sella di un cammello.

Il nonno di Mirzo non era un placido pensionato, bensì l’ambizioso, temibile, impavido guerriero e brillante stratega Amir Timur Lang che, in Occidente, conosciamo come il grande Tamerlano, fondatore della dinastia timuride e artefice della restaurazione dell’Impero mongolo di Genghiz khan, grazie alla conquista dell’intero territorio asiatico continentale. Con una serie di travolgenti campagne militari, Tamerlano sottomise città e imperi, stendendo la sua ombra regale dalla Transoxiana e Persia orientale fino alla Mesopotamia, dall’India al Mar Mediterraneo. Fissò la sua capitale a Samarcanda, centro strategico lungo la via della seta, crocevia di culture straordinarie e ne fece la città meravigliosa e leggendaria che da sempre affascina chi ha la fortuna di visitarla. Anche me.

Si dice che quando seppe della nascita del nipote, nonno Tamerlano interruppe la sua offensiva contro Mardin e graziò la popolazione della città per celebrare l’evento; era infatti anche personalità dai tratti sorprendentemente umani e di grande sensibilità culturale e artistica, doti che passarono in linea ereditaria al nipotino, il quale, reputando che quanto assoggettato dal nonno fosse di gran lunga sufficiente al prestigio dinastico, e che Samarcanda era la città fatta per lui, solo alla cultura, alle arti e alle scienze decise di dedicare la propria vita, moltiplicando i talenti e i doni ricevuti dal padre di suo padre.

Pare che a otto anni, Ulugh Beg accompagnò il suo famoso nonno in viaggio e, giunto nella capitale ilkhanide di Maragheh (nell’attuale Iran nord-occidentale), rimase folgorato dal famoso osservatorio Maragin, che fondato alla metà del XIII secolo, era il più grande osservatorio astronomico del tempo, con i suoi cento astronomi e i suoi quattrocentomila manoscritti. Le grandi passioni, si sa, trovato un loro spazietto nei cuori dei bambini, si acquattano silenziose e lavorano tenacemente per anni fino a quando trovano modo di erompere e imporsi nella vita adulta. E fu così che Ulugh Beg, coltivando anno dopo anno la sua grande passione, poco più che trentenne fondò a Samarcanda un osservatorio astronomico tutto suo, facendone una pietra miliare della scienza antica e moderna. Di forma circolare, vastissimo, ospitava un quadrante dal raggio di quaranta metri, un formidabile strumento – manco a dirlo, il più grande e il più preciso del mondo – con il quale, duecento anni prima dell’invenzione del telescopio, il sovrano astronomo, con i suoi compagni di scoperte, riuscì a misurare l’altezza delle stelle e la loro posizione, con una precisione insuperata per secoli. Il risultato delle meticolose osservazioni fu il Gurgan Zij, un catalogo stellare, in cui l’astronomo descrisse mille e diciotto stelle fisse e le divise in trentotto costellazioni, correggendo liste precedentemente redatte su calcoli tolemaici; calcolò inoltre la durata di un anno siderale con una precisione senza precedenti e un errore inferiore al minuto e determinò l’inclinazione assiale della terra nel valore tuttora confermato! Così, la mia mente percorre commossa migliaia di chilometri e raggiunge Galileo e il suo piccolo discepolo Andrea Sarti, protagonisti di bellissime mattine in Accademia: chissà se Galileo conobbe e approfondì gli studi di Ulugh Beg, diffuse in tutto il mondo e tradotte in latino… Vagando ancora, la mente richiama un memorabile insegnamento di Lorenzo Milani: «Maestro è chi non ha nessun interesse culturale quando è solo» ed è bello constatare che fu così anche per il Grande Signore, Ulugh Beg!

Circondato sempre dai suoi stessi maestri, da scienziati, filosofi, poeti, prima ancora del suo Osservatorio, Ulugh Beg fondò le madrase che portano il suo nome a Samarcanda, Bukhara e a Gijduwan: le più antiche di tutta l’Asia centrale, modello per tanti altri edifici in tutto il paese. I nostri manuali di storia ci hanno sempre raccontato che la madrasa era, ed è, una istituzione dedicata agli studi superiori del Corano. Ma la madrasa come la pensò Ulugh Beg fu tanto, tanto di più. Fu, mi piace dirlo così, centro di cultura per ragazzi e per questo la sua storia tanto mi coinvolge e appassiona. Perché Ulugh Beg non fu solo astronomo: fu matematico, musicista, filosofo, fisico e poeta, fu un uomo immerso nella cultura, che della cultura fece la sua ragione di vita, da condividere con tutti: «l’aspirazione alla conoscenza è dovere di ogni musulmano e musulmana» è l’hadith – uno dei famosi detti del Profeta che sembra sfuggire a molti capi di stato di oggi – inciso sopra la porta della madrasa di Bukhara: ogni musulmano, uomo o donna, era invitato a varcare la soglia del sapere e a rimanervi immerso per sempre. Nella madrasa, oltre alla religione, si studiavano matematica e fisica, medicina e astronomia, storia, letteratura e poesia, calligrafia. Vi potevano accedere tutti, a partire dall’età di sei anni e chi non poteva permettersi di pagare i maestri con il denaro, contribuiva al loro mantenimento con i prodotti della terra e gli animali. La permanenza in una madrasa poteva durare anche fino ai vent’anni. Gli studenti abitavano all’interno, seguivano le lezioni, talvolta a coppie o a piccoli gruppi, talvolta in grandi gruppi di dialogo e confronto fra loro e i maestri: non sembra la Piccioletta barca?

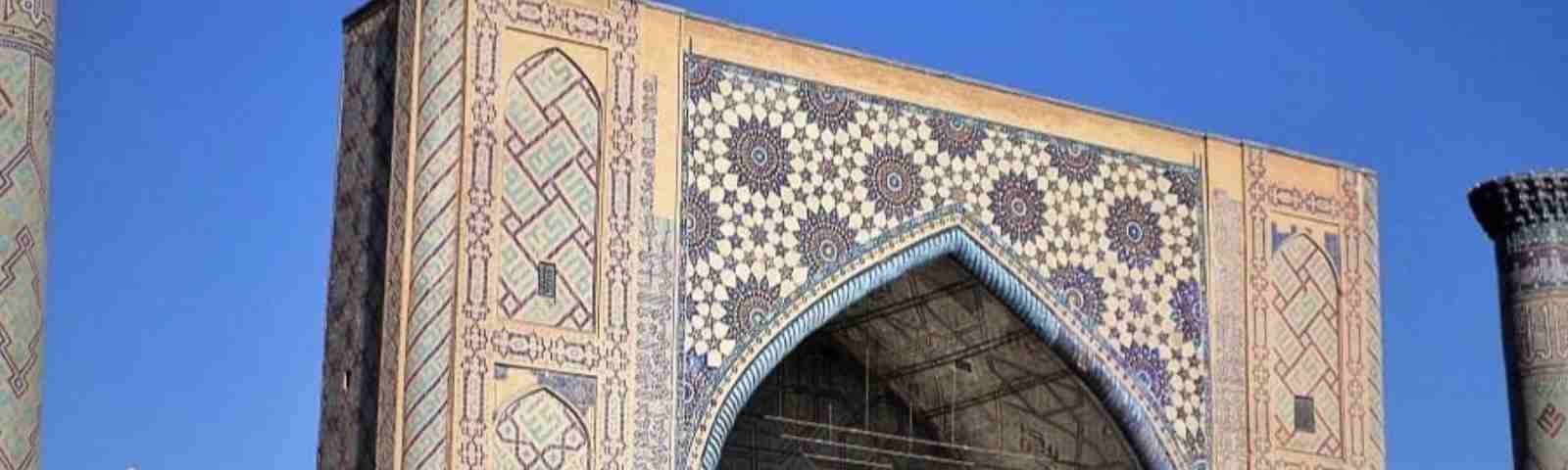

Varcare la mattina presto il sontuoso pishtaq, il portale della madrasa di Samarcanda è una immersione commovente nel cielo della cultura e della cura. Del cielo sono i colori: motivi floreali, segni geometrici e calligrafici nelle sofisticate sette diverse grafie, in infinte sfumature di turchese, blu, viola e tenue ocra. Il portale, che supera i sedici metri di altezza, è decorato nell’arco da una sequenza di stelle violacee e celesti su uno sfondo delicatamente chiaro: è il benvenuto di Ulugh Beg che spalanca all’infinito. Tutte le pareti esterne e interne sono rivestite in ceramica smaltata, le cupole e i due minareti laterali proiettano lo sguardo al cielo, il cortile è rigoglioso di piante e cespugli, circondati da bassi muretti su cui si sosta volentieri, come certamente avveniva allora, nei momenti di pausa fra le lezioni. Tutto è rigore armonioso, ordine, grazia, equilibrio e rifletto sul privilegio straordinario di poter studiare in un luogo così tanto bello… le scuole splendide come le moschee e i palazzi: quanto già questo dice di un paese intelligente e colto! Bellezza esteriore che costruisce bellezza interiore…

Sul cortile interno quadrato si affaccia una serie di archi a sesto acuto, ciascuno dei quali immette in una camera degli studenti, su due livelli comunicanti con una scala interna. Ora le stanze sono tutte botteghe di artigianato locale, ma quando entro, la maggior parte è ancora chiusa e questo mi permette di ammirare anche le porte in legno intagliato, con i loro ricami delicati. La sequenza degli archi è interrotta sui quattro lati da quattro portali imponenti, anch’essi magnificamente decorati e tutto diventa gioco di pieni e vuoti, luci e ombre, di riflessi e bagliori che rimbalzano e si rincorrono da una facciata arabescata all’altra, creando una atmosfera davvero magica. Ai quattro lati dell’edificio, grandi aule erano riservate alle lezioni di gruppo e non mancavano la biblioteca e la moschea.

Un museo percorre la storia della madrasa, del suo fondatore, egli stesso insegnante lì e ne racconta la potenza culturale e sociale. Gruppi di statue in cera rievocano, in più punti, momenti di studio e lezione e a lungo rimango affascinata a fantasticare di fronte a una nicchia dove si fronteggiano due bassi tavoli, apparecchiati con brocche di terracotta e tazze di tè: a ogni tavolo, tre alunni del corso di logica e tre di quello di filosofia sostengono una animata discussione, accompagnati dall’anziano maestro, il mudarris, che, come loro, siede a terra a gambe incrociate di fronte al tipico leggio di legno sul quale è un voluminoso libro di carta di gelso. Sembra di sentirli, con la giovane e bella veemenza delle loro convinzioni, moderata dalla calma sapiente del maestro…

Poco più in là, il Grande Signore in persona si confronta prima con l’illustre maestro Qāḍī‑zāde‑i Rūmī che volle a lavorare con sé a Samarcanda e, poco più in là, di fronte a un globo celeste, con i discepoli Alì Kushchi e Miram Chalabiy, presto divenuti suoi collaboratori preziosi.

Sosto a lungo davanti a lui, lo guardo nella sua lunga veste di broccato bordata d’oro, con il suo elegante turbante e la lunga barba e, come spesso mi accade di fronte ai grandi maestri, vorrei discorrere con lui di cultura, di ragazzi e di passioni; vorrei stringergli la mano, comunicargli la mia ammirazione e il mio affetto, dirgli che un cratere della luna porta il suo nome dal 1830, così come una cintura di asteroidi scoperta nel 1977 e assicurarlo su quanto lui stesso – ucciso nel 1449 in un complotto ordito dal figlio e da una parte radicale del clero che, guarda caso!, poco apprezzava i suoi studi celesti e non esitò a radere al suolo il suo osservatorio – scrisse:

«La religione si disperde come la nebbia, i regni vengono distrutti, ma le opere degli studiosi rimangono nei secoli dei secoli.»

La sede della Piccioletta barca a Baggio probabilmente non potrà mai essere bella come la madrasa di Ulugh Beg a Samarcanda, ma la convinzione e la passione che anima i suoi piccoli maestri, lo garantisco, non è inferiore a quella del Grande Signore!