PAROLE ALATE

MAD…LA “FOLLIA” DELLA SCUOLA

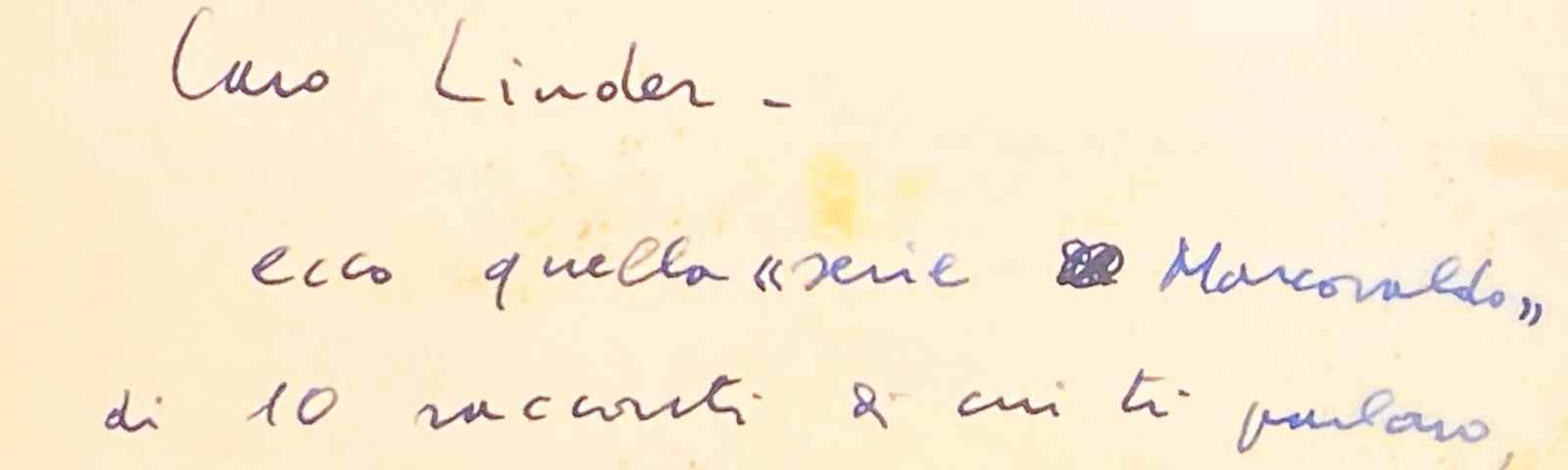

“CARO LINDER…”: I LIBRI DIETRO LE QUINTE

“Caro Erich, come vedi, la maledizione del mio romanzo non ti abbandona.” — scriveva Oreste del Buono, nel 1963, per far sapere di avere confuso la consegna delle bozze del suo libro. E, divertito, si firmava “Oreste il persecutore”, aggiungendo il disegnino di un uomo che punta un libro alle spalle di un altro, intimando “Mani in alto! Ne uccide più il romanzo che la spada”.

La lettera è esposta al Laboratorio/FAAM, a Milano, nello spazio dedicato alla mostra “Caro Linder… Storie di testi e di edizioni nell’archivio ALI — Erich Linder”.

Erich Linder è stato il più importante agente letterario italiano della seconda metà del Novecento. Così lo racconta Giordano Bruno Guerri: “… con la sua cultura enorme, il suo gusto finissimo, la sua esperienza decennale e internazionale, sapeva essere anche la corda tesa sull’abisso che divide lo scrittore dal lettore…”. A Linder sono legati tanti e tanti nomi prestigiosi della nostra letteratura (Morante, Calvino, Ginzburg, Bassani, Berto, Sciascia, Tucci) dei quali ha curato relazioni e interessi presso gli editori e seguito le edizioni all’estero; a lui si deve l’ingresso e il successo della letteratura angloamericana nel nostro Paese.

La mostra raccoglie una selezione di lettere tratte dall’archivio della Agenzia Letteraria Italiana, di cui Erich Linder fu collaboratore, prima, direttore, poi. E offre un percorso in cui viene valorizzato non tanto l’aspetto imprenditoriale e amministrativo del lavoro dell’agente, quanto la prospettiva storica e filologica, che permette di vedere il dietro le quinte di opere eccellenti e di ricostruire le vicende che hanno portato alla loro stesura e pubblicazione. Nelle lettere si rivela e tradisce anche la diversa natura umana, intrecciata alle righe scritte a mano con grafie personali, ordinate, accompagnate da note o disegni, e a quelle scritte con la macchina da scrivere, dense, serie, a tratti, sorprendentemente ironiche. Un epistolario ricco e talvolta, imprevedibile.

“Caro Linder” non è solo una esposizione temporanea, ma un progetto più ampio, che da un anno vede lavorare una squadra di ricerca, guidata da Monica Zanardo, professoressa associata di Letteratura italiana all’Università di Padova, e Virna Brigatti, professoressa associata di letteratura italiana contemporanea all’Università di Milano, in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e con il sostegno del MIUR.

Virna Brigatti era già stata ospite della nostra Accademia con una bellissima lezione sulle Cosmicomiche di Calvino.

A lei chiediamo un primo bilancio, a un anno dall’apertura del cantiere Linder.

“Il progetto ha la durata dii due anni, che possono sembrare pochi per un lavoro così ampio e complesso. Per noi è un primo tassello di quello che auspicabilmente vorrebbe essere una progettualità che continua nel tempo,

Il cantiere nasce con l’obiettivo di gettare le fondamenta di due percorsi. Uno, più pratico e funzionale e che resterà in eredità a Fondazione Mondadori, è la costruzione di un nuovo database. L’archivio “ALI — Erich Linder” sarà accessibile online sul sito della Fondazione attraverso una maschera di interrogazione, che permetterà agli utenti e ai ricercatori di consultare i contenuti orientando la propria ricerca. Non sarà certamente possibile esaurire in due anni la schedatura organizzata di tutte le carte presenti, però sarà il principio sostanzioso di un lavoro che potrà essere traccia per arrivare, nel tempo, alla schedatura completa.”

Qual è il secondo percorso?

“È legato agli esiti della ricerca in termini di contenuto, di elaborazione e racconto di quello che le carte contengono. Abbiamo già avuto occasione di presentare in convegni i primi esiti dello studio delle lettere: molte sono lettere amministrative, altre, invece, sono più testuali e sono vere perle preziose. Questo secondo anno di cantiere sarà scandito da un calendario fitto e definito di pubblicazioni e convegni nei quali condividere quello che lo studio della carte ha rivelato e tracciare una traiettoria che apra la strada ad approfondimenti futuri.”

E’ la prima volta che viene studiato l’archivio “ALI — Erich Linder”?

“No, non siamo i primi ad avere studiato questo materiale. Il fondo è stato depositato e definitivamente acquistato da Fondazione Mondadori nel 2002 ed è già stato oggetto di indagine, principalmente nell’ottica di storia dell’editoria, delle traduzioni e delle letterature straniere. La novità è nel nostro approccio che è, invece, più letterario, testuale, per cercare di ricavare indicazioni sulle storie dei testi, intendendo anche i processi di costruzione del libro, la scelta degli indici, dei titoli, della struttura testuale. E’ un lavoro che intreccia quello che si trova nell’archivio Linder con i documenti presenti negli altri archivi (degli scrittori e degli editori). Il dialogo che troviamo nelle lettere è anche il dialogo tra le fonti archivistiche.”

Negli ultimi anni sembra essersi fatta più viva l’attenzione per il libro di carta. Come si concilia questo con un mondo spinto verso il virtuale, dove anche la lettura sembra avvenire su dispositivi elettronici o è affidata agli audiolibri?

“Forse perché siamo in un’epoca che ha smaterializzato il libro, l’attenzione all’oggetto di carta quasi può assumere un culto feticistico: ci sono editori che propongono nuove edizioni pregiate di opere, alcune ormai fuori diritti, anche semplicemente perché sono libri belli sul piano estetico, dal punto di vista materiale. Allo stesso tempo, questa centralità del libro di carta viene proposta e caldeggiata anche sui canali social. Quindi, non è detto che il virtuale allontani dall’oggetto cartaceo, a volte, può quasi creare un circolo di ritorno.”

In effetti, il fenomeno del BookTok ha rivitalizzato tra i più giovani l’attenzione per i libri, ma proliferano anche mostre e manifestazioni che mettono al centro il libro come oggetto e l’editoria come insieme di mestieri. A che cosa è dovuto questo interesse?

“Le mostre e le iniziative pubbliche, che in modo programmatico danno spazio e storicizzano i mestieri e gli oggetti dell’editoria, sono l’esito di una tradizione di studi maturata nelle università a partire dagli ultimi due decenni del Novecento. In questo arco temporale, non enorme ma già storicizzabile, si sono consolidati studi che avevano mosso i primi passi negli Anni Settanta, seppure ancora asistematici e sporadici, e avevano acceso l’attenzione sulle case editrici, sulla storia del libro non solo antico, ma anche moderno e contemporaneo. Questo ha avuto negli atenei, in particolare a Milano, sviluppi importanti anche in termini di didattica e costruzione di percorsi di studio. Parallelamente si è consolidata anche sul piano divulgativo una sensibilità sui diversi modi in cui un testo può essere proposto ai lettori nel corso del tempo e sul lavoro editoriale che sta intorno al libro, in chiave storico — letteraria o in chiave più pratica e operativa. Tra poco a Milano ci sarà Bookcity, la grande kermesse cittadina, che ogni anno offre, oltre alla presentazione tradizionale di libri, tanti spazi dedicati ai mestieri e alle professioni dell’editoria.”

Esiste ancora, oggi, la figura dell’agente letterario?

“Sì, sì, ce ne sono tantissimi. La stessa agenzia letteraria di Linder, confluita nella attuale Italian Literary Agency, non ha smesso di operare.

L’agente letterario nel nostro sistema è uno snodo, a volte imprescindibile, soprattutto per gli esordienti ai quali mancano contatti diretti nel mondo editoriale — che resta comunque un ambiente, per quanto numericamente significativo, piuttosto chiuso — e occorre un tramite. Sebbene, oggi, internet offra visibilità e possibilità di publishing, anche a costi bassissimi, resta che i più importanti casi di successo editoriale — come la saga di “After” — pur partendo da un fenomeno di self publishing, poi, approdano sotto il marchio di qualche casa editrice, perché questa resta garante di una qualità, se non letteraria in senso stretto, quanto meno narrativa.”

Ma sembra esserci una sovrabbondanza di produzione letteraria…

“Il sistema letterario anche in passato — persino quando la fruizione dei testi avveniva per trasmissione orale — ha sempre avuto delle stratificazioni complesse tra l’alta letteratura e quella più da intrattenimento, più accessibile. A noi sembra che nel passato ci fossero solo Dante, Ariosto, Manzoni, Parini, ma nella loro contemporaneità avevano accanto altri autori che hanno scritto cose effimere, che non sono sopravvissute. Nel nostro tempo, però, c’è un qualcosa di assolutamente diverso: tutta la varietà di proposte letterarie si deve misurare con una quantità produttiva che non ha eguali nel passato e che trova riverbero nella comunicazione mediatica che, in precedenza, non è mai stata così strutturata e capillare. Questo crea un enorme problema di discernimento, di possibilità di orientarsi.”

Come si può, allora, ritrovare l’orientamento?

“Sicuramente la mediazione editoriale resta importante, perché dovrebbe dare delle garanzie. Non sempre, però, questo ruolo viene svolto in modo efficace; accade che le dinamiche e le attenzioni di tipo culturale vengano scavalcate dalle ragioni di ordine economico e commerciale, attratte da un risultato economico immediato. Diventa, quindi, fondamentale che figure di un altro tipo di mediazione — come gli insegnanti o i centri di cultura, che agiscono in una direzione formativa e educativa — insegnino a leggere non in termini alfabetici ma in termini letterari, guidino i ragazzi a coltivare la sensibilità stilistica e verso le strutture più profonde di un testo scritto, per capire la differenza tra scrittura (che può avere un valore narrativo, rispondere a un bisogno immediato anche importante, ma non riesce a diventare letteratura) e letteratura.”

La cura del libro è nel libro stesso.

“Sì, è importante il confronto con la scrittura anche in termini fisici. È il rapporto con una parola che troviamo sulla carta e coinvolge tutti i meccanismi di tipo cognitivo e intellettivo, che vengono attivati e rispondono al supporto cartaceo. In termini formativi — lo vedo in università, ma anche con i miei figli - il rapporto con l’oggetto libro cartaceo resta un processo intellettivo, di costruzione delle capacità logiche, di ragionamento del senso, imprescindibile. Ed è lì che si misura tutta una serie di sensibilità che devono essere coltivate e fanno parte di una profonda capacità di leggere.”

Quale consiglio darebbe a un ragazzo che oggi avesse l’aspirazione di scrivere?

“Per prima cosa, leggere. Nella fase di elaborazione della propria creatività, bisogna leggere tanto, leggere di tutto, per essere consapevoli dei tanti, diversissimi modi in cui si può scrivere, includendo anche fumetti, televisione, rotocalchi. Tutti i grandi scrittori hanno dedicato infinito tempo, fatica e sforzo al confronto con i grandi testi del passato e del contemporaneo.

Il pericolo che corrono, oggi, i ragazzi è che, se dalla scuola, dalla famiglia, dai luoghi di formazione culturale non arrivano indicazioni sulle diversità dell’espressione scritta, in libreria incontrino solo libri che hanno uno stile uniforme, piacevole, corretto, ma finisce lì. La tecnica esiste, la scrittura è anche artigianato, ma diventare letteratura è un percorso più lungo e in parte, nasce dentro l’individuo in un modo che non può essere indotto dall’esterno, in parte, matura nel confronto con i testi letterari che hanno superato la selezione del tempo. Lì si mette alla prova la propria vocazione letteraria e si assorbe una lingua, una sensibilità che, poi, può essere tradotta in una nuova scrittura.”

E se coltivasse il sogno di farsi pubblicare?

“Pubblicare, essere pubblicati è difficilissimo. Seguendo le tracce di Linder, abbiamo detto quanto sia necessario, anche oggi, entrare in contatto con una agenzia letteraria e poi, cercare e frequentare gli spazi e le occasioni in cui li mondo dell’editoria si incontra. Consapevoli che è un processo difficile, senza certezza di buon risultato.

Una via da non trascurare è quella delle riviste letterarie: online, ce ne sono alcune molto serie e valide. Le riviste sono ancora, come lo sono state per tutto il Novecento, uno spazio intermedio tra l’editoria e il momento in cui si sta cercando di farsi riconoscere. Sono spazi più mossi e più economici, nei quali si può iniziare a misurare la propria scrittura e confrontarsi sulla ricerca letteraria presente.”

La mostra “Caro Linder… Storie di testi e di edizioni nell’Archivio ALI ‑Erich Linder” al Laboratorio/FAAM, via Marco Formentini 10, è aperta fino al 6 novembre. Ingresso libero.