I BAMBINI SONO LA STORIA: MUSEO DEL QUADERNO A MILANO

IL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA

IMPEDIMENTI DIRIMENTI E ALTRE ANGHERIE

Ci piacerebbe molto immaginare il piccolo Alessandro Manzoni seduto sulle ginocchia del nonno materno Cesare Beccaria, ad ascoltare da lui storie di giustizia e di lumi.

In realtà, sembra che fra nonno e nipote siano avvenuti pochissimi incontri, forse addirittura uno solo, ma certamente Manzoni, tramite l’emancipata mamma Giulia, poté respirare l’aria progressista e illuminata che aveva guidato la mano del nonno nella stesura del suo prezioso trattato Dei delitti e delle pene.

Lo cita Manzoni nel terzo capitolo della Storia della Colonna infame, definendolo “quel libriccino […] che promosse, non solo l’abolizion della tortura, ma la riforma di tutta la legislazion criminale”.

In realtà, l’opera intera di Manzoni è attraversata dal richiamo alla legge, dal valore della giustizia nella vita dell’uomo, dalla denuncia al clima di illegalità diffusa equamente nel corso della Storia, alla distanza fra legge umana e legge divina… Lo è la poesia, lo è il teatro, lo è certamente il grande racconto dei Promessi sposi, che presentiamo ai ragazzi come una monumentale enciclopedia dell’umanità.

Prima di immergerci nelle pagine del romanzo, ancora una volta auguriamo ai ragazzi di incontrare un insegnante illuminato che lo faccia amare loro alle medie e alla scuola superiore e li preghiamo, se così non fosse – come spesso purtroppo così non è! – di impegnarsi a riprenderlo in mano da adulti, in nome dei nostri preziosi sabati insieme. Perché continuiamo a credere che I promessi sposi sia un capolavoro, cui attingere per capire la verità dell’uomo; un capolavoro che, in quanto tale, potrebbe ogni anno camminare lungo il percorso delle nostre accademie: ci ha accompagnato l’anno in cui abbiamo parlato di dialogo, ma comodamente avrebbe potuto sedere al nostro tavolo quando parlavamo, l’anno scorso, di energia o, prima, di futuro, di desiderio, di sapere…

Certamente, non può mancare quest’anno, dedicato alla legge, considerato che spesso I promessi sposi sono presentati come il romanzo della giustizia.

Con un’ingiustizia si comincia: un insulso capriccio dà l’innesco alla miccia e, fin dal primo capitolo, si apre una voragine che separa chi sa da chi non sa, chi, più o meno legalmente, detiene il potere e chi lo subisce, finendo relegato ai margini della vita. I bravi intercettano don Abbondio e subito al primo capitolo, Manzoni ci spiega chi siano questi loschi figuri, passando in rassegna diverse gride che, nel tempo, avevano cercato di arginarne i nefandi modi.

Erano, le gride, provvedimenti emanati nel Ducato di Milano nel Seicento e dovevano il loro nome alla modalità con cui venivano resi pubblici: le grida dei banditori nelle piazze e lungo le vie; gran parte della popolazione era analfabeta e, benché copia delle leggi venisse affissa in luoghi appositi, solo sentendo urlare i banditori la gente comune veniva a conoscenza dei nuovi decreti che, peraltro, avevano effetto immediato.

Quanto siamo lontani dalla legge scolpita nella pietra! Scripta manent, verba volant, come tutti sappiamo: come era possibile afferrare in modo corretto e trattenere parole gridate? Come ricordarle, come avere la certezza di non essersele perse? Flatus vocis, suono che si disperde nel vento…

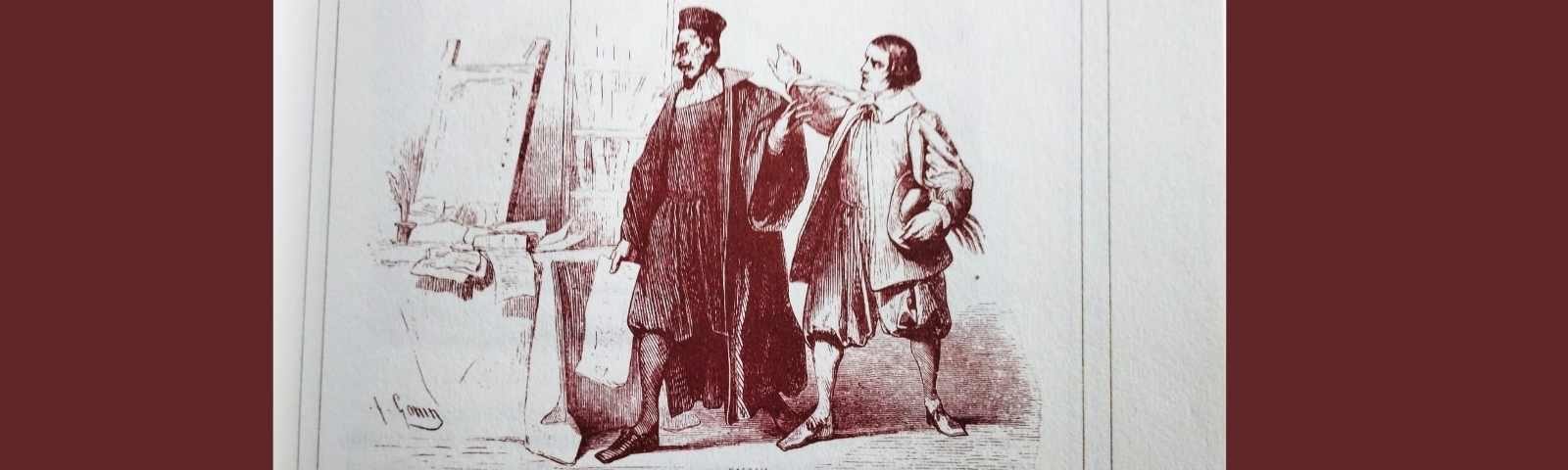

Eccoci qui, don Abbondio in pectore, a infarcire il nostro scritto di quel latinorum di cui il povero Renzo non sa cosa fare. «Che vuol ch’io faccia del suo latinorum?» sbotta il giovane tessitore, quando il suo parroco lo intorta con quei famosi impedimenti dirimenti, chiamati proditoriamente in causa a frapporsi fra i due miseri fidanzati e a condannarli a una separazione lunga e tortuosa: error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,…

Gride e linguaggio oscuro: così la legge, da tutela della persona, diventa trappola! Pensiamo a Beccaria: capitolo V, dell’oscurità della legge…

Una grida si succedeva all’altra, la seconda modificava la prima, una terza interveniva a modificare le precedenti: un diluvio di leggi che tuonavano pene e castighi severissimi, salvo che questi, poi, non venivano mai applicati a causa di un sistema giudiziario inefficiente e tortuoso… Ricordiamo Beccaria, al capitolo XXVII: La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità!

Gride e linguaggio oscuro, Manzoni li presenta al lettore fin dal primo capitolo, come veri protagonisti della storia che, effettivamente, per trentotto capitoli, ne sarà costellata.

La vicenda di Renzo e Lucia ha inizio il 7 novembre 1628, con l’irruzione dei bravi sulla stradina di don Abbondio: eppure, fin dal 1583, di bravi in giro non ce ne sarebbero dovuti essere più, come ricorda la prima grida citata da Manzoni: Fino dall’otto aprile dell’anno 1583, l’Illustrissimo ed Eccellentissimo signor don Carlo d’Aragon, Principe di Castelvetrano, Duca di Terranuova, Marchese d’Avola, Conte di Burgeto, grande Ammiraglio, e gran Contestabile di Sicilia, Governatore di Milano e Capitan Generale di Sua Maestà Cattolica in Italia, pienamente informato della intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa città di Milano, per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un bando contro di essi. Dichiara e diffiniscetutti coloro essere compresi in questo bando, e doversi ritenere bravi e vagabondi…[…] A tutti costoro ordina che, nel termine di giorni sei, abbiano a sgomberare il paese, intima la galera a’renitenti, e dà a tutti gli ufiziali della giustizia le più stranamente ampie e indefinite facoltà, per l’esecuzione dell’ordine.

L’efficacia dell’azione del governante sembra inversamente proporzionale al numero degli altisonanti titoli che ne accompagnano il nome e che Manzoni elenca ogni volta con fine ironia.

Gride su gride, con il coinvolgimento persino dei barbieri che avevano a che fare con il famoso ciuffo, ma niente di fatto: i bravi continuano a spadroneggiare per la Lombardia e per il romanzo.

Al capitolo terzo, il sogno d’amore dei giovani è già infranto e Agnese cerca nel suo sconfinato buon senso una soluzione: «cercate del dottor Azzecca-garbugli, raccontategli…Ma non lo chiamate così, per amor del cielo: è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor… Come si chiama, ora? Oh to’! non lo so il nome vero: lo chiaman tutti a quel modo». E Renzo parte con i famosi capponi. Fiducioso e ingenuo, con quel tocco di sagacia e coraggio che gli permetterà sempre di cavarsela in qualche modo, eccolo di fronte al suo secondo carnefice: dopo don Abbondio, l’Azzecca-garbugli lo abbindola, come il primo, in una rete di paroloni incomprensibili, di norme e di cavilli, autodenunciando la propria malafede con la famosissima sentenza: «a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente». Ripensiamo a Beccaria: capitolo IV, Interpretazione delle leggi…

Dalla rete dell’avvocato, il giovane – costretto per la seconda volta a dichiarare tanto la propria ignoranza, quanto la propria innocenza – non riesce a sbrogliarsi, se non con una tanto ingloriosa, quanto audace uscita di scena: stessa modalità con cui svicolerà dalla casa del curato nella notte degli imbrogli e dai disordini di Milano, durante la rivolta del pane.

Come fatalmente attratto dai guai, Renzo, a Milano, sbaglia tutto. Non conosce nulla del contesto storico e sociale, non ha udito quante e quante gride siano state gridate in città riguardo al prezzo del grano, alla produzione del pane, al lavoro dei fornai, alla vendita e all’acquisto, all’esportazione… Lungo le strade piove farina e piovono parole: ridondanti e inutili, quelle del governo, inopportune e sprovvedute le sue.

Il popolo ha fame e pretende, giustamente, che si metta mano al male dilagante: «Siccome però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno del cibo, né di far venire derrate fuor di stagione; e siccome questi in ispecie non avevan certamente quella d’attirarne da dove ce ne potesse essere di soprabbondanti; così il male durava e cresceva».

All’osteria, Renzo è incontenibile: la baldanza giovanile, la rabbia e l’umiliazione accumulate fino ad allora lo portano a sbrodolare facilonerie su tutto, cose, luoghi e persone; e sembra anche riscuotere un certo successo, tanto che «via, via – gridaron molti di quei compagnoni –, ha ragione quel giovine: son tutte angherie, trappole, impicci: legge nuova oggi, legge nuova».

(continua)