IL BALLETTO: ENERGIA E GRAZIA

LA NOSTRA PRIMA A TEATRO

PENSATORI DEL CORPO…

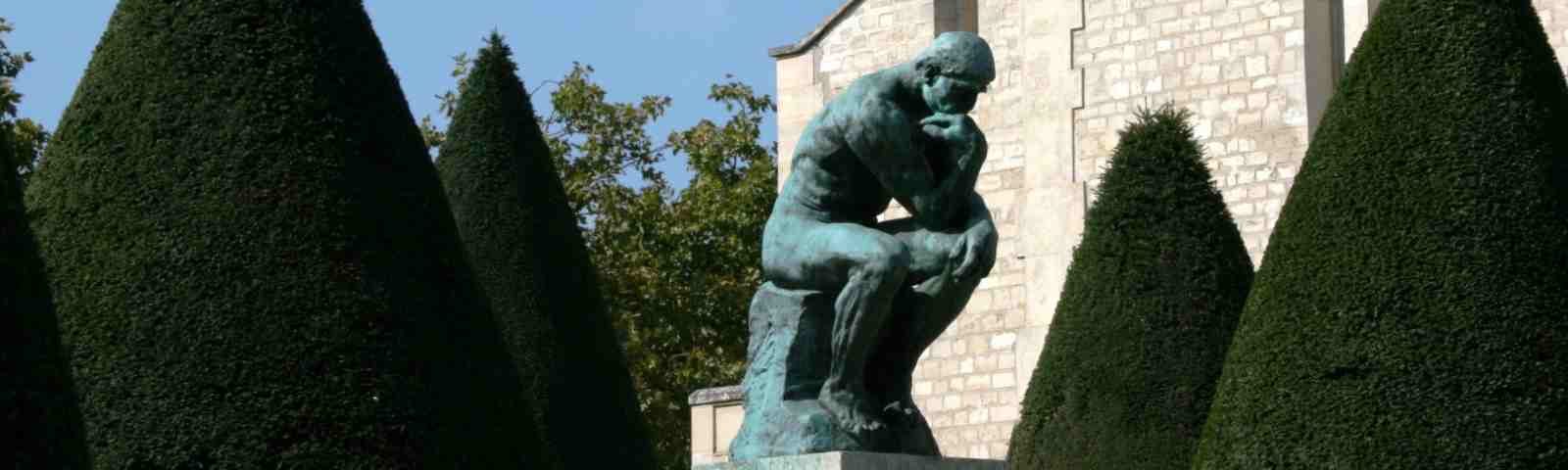

Il percorso dell’Accademia di questo ultimo mese ci ha portati al cospetto di quella energia che, nell’uomo, segna maggiormente la continuità con la natura: l’energia del corpo. Abbiamo incominciato a incontrarla nelle opere di Rodin, ne abbiamo fatto esperienza personalmente mettendo in scena uno spettacolo sulla tragedia del Vajont, ne abbiamo compreso la profondità nell’incontro con il balletto di Čajkovskij. Prima di passare oltre, proviamo a parlarne insieme, perché le questioni più grandi non hanno una soluzione univoca, ma sfidano la riflessione di ciascuno presentandosi come nodi generativi di pensiero.

ll Pensatore di Rodin ha colpito molto di noi, per la postura del personaggio, che sembra ricordarci che persino il pensiero è un’azione del corpo. Torniamo a riflettere insieme, dunque: come il nostro corpo partecipa del nostro pensiero? Che differenza c’è, se c’è una differenza, tra la fatica fisica e la fatica intellettuale? Anna, che è con noi da solo qualche settimana, nota che la stanchezza dello studio porta a tensione e contrazione dei muscoli, mentre dopo un lungo allenamento le membra sono spesso rilassate: riposare è molto più semplice e il recupero più veloce. Lo confermano tutti, in particolare Arianna racconta di studiare con una carica e una positività maggiori, dopo gli allenamenti di ginnastica; non capita invece il contrario: quando arriva in palestra dopo un pomeriggio di studio intenso e magari poco soddisfacente, non riesce immediatamente a trovare la concentrazione e l’energia necessari a coordinare il corpo e dargli slancio. Perché, se lo studio chiede tutto il corpo, anche lo sport richiede il pensiero. Sul tema, in ogni caso, tutti hanno qualcosa da raccontare: la fatica di stare fermi è comune a molti, il bisogno di muoversi e di trovare una sincronia tra la mente a le membra trova le soluzioni più diverse. Su questo tema, leggiamo ai ragazzi una frase di Pierpaolo Pasolini che, in epoca di contestazioni, diceva: «ciò che resta originario nell’operaio è ciò che non è verbale: per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. Il corpo: ecco una terra non ancora colonizzata dal potere». La riluttanza del nostro corpo ad essere controllato, la sua mancanza di docilità può forse anche essere garanzia della nostra libertà da tutto ciò che vuole normalizzarci.

Quando poniamo la seconda domanda siamo già certi che il dibattito sarà vivace: il corpo maschile e il corpo femminile hanno delle differenze. Pensi che queste differenze si vedano anche nel modo di pensare, di studiare, di affrontare la vita? I primi interventi, a dimostrare la profondità di questa differenza, sono tutti al femminile. Elisabetta collega la maturità delle ragazze allo sviluppo del loro corpo, alla sofferenza mensile legata al ciclo mestruale, che le costringe da subito a fare i conti con la serietà ma anche con il peso del corpo. Arianna ritiene che, forse anche per questo motivo, le donne siano più capaci degli uomini di mettere in secondo piano le proprie fatiche esistenziali (lavorative, di studio, di relazione): è più comune vedere un papà arrabbiato, teso, preoccupato, mentre le mamme solitamente affrontano le fatiche senza necessariamente metterle a tema davanti a tutti. Matilde accusa la cultura più diffusa di aver confuso la forza fisica (rispetto alla quale, da molti punti di vista, gli uomini sono indiscutibilmente superiori) con la forza morale e intellettuale. Il primo intervento maschile è quello di Lorenzo che, con determinazione ricorda a tutti che il pensiero è sempre individuale e non può mai essere ridotto a una questione di genere: ciascuno è libero proprio perché può interpretare personalmente la vita che gli è data. Anna è d’accordo e ricorda che la profondità del pensiero non dipende dall’essere maschio o femmina, ma dalle cose che ti accadono, delle scelte fatte, insomma dall’esperienza che la vita ti chiede di affrontare. Eppure, ricorda David, il linguaggio stesso, che genera le categorie, custodisce il segreto del maschile e del femminile. Certo è che, nel lungo cammino della storia, il pensiero femminile ha avuto un tempo molto breve per esprimersi, ci ricorda Anna. Rilanciamo questo tema con una frase di Emilio De Marchi che, in un suo romanzo, dice: «il bisogno, che fa gli uomini cattivi, fa le donne brutte».

Terminiamo il dialogo tornando con la mente al coro greco: esso è molto più della somma dei singoli; chiediamo ai ragazzi se è mai capitato loro di partecipare a qualcosa di comune che era molto più di una semplice unione delle forze individuali. Su questo tema la discussione svolta verso le attività sportive di squadra e si sofferma particolarmente sull’indulgenza o meno nei confronti di chi sbaglia. Alcuni sostengono di essere più severi con se stessi che con gli altri, mentre Mattia e Velita, onestamente, ammettono che gli sbagli dei compagni di squadra provocano in loro un fastidio incomparabile rispetto ai propri. Un po’ ci stupisce che lo sport sia l’unico riferimento condiviso per pensare una realtà comune: nessuno parla del gruppo classe, della scuola, degli scout e tanto meno del quartiere o della città. Forse davvero l’agonismo è un veicolo potente del senso di ciò che è comune, perché permette di fare squadra, ma noi speriamo sempre che l’esperienza della Piccioletta Barca, con le sue diverse attività, possa anche mostrare la bellezza di un coro, di un corpo teatrale o semplicemente di un gruppo di amici che, occupandosi insieme di cultura, riescono a essere molto più che la somma delle proprie opinioni.